- 北海道で白内障手術ができるクリニック

- 宮城県で白内障手術ができるクリニック

- 福島県で白内障手術ができるクリニック

- 栃木県で白内障手術ができるクリニック

- 埼玉県で白内障手術ができるクリニック

- 千葉県で白内障手術ができるクリニック

- 東京都で白内障手術ができるクリニック

- 神奈川県で白内障手術ができるクリニック

- 新潟県で白内障手術ができるクリニック

- 富山県で白内障手術ができるクリニック

- 静岡県で白内障手術ができるクリニック

- 愛知県で白内障手術ができるクリニック

- 岐阜県で白内障手術ができるクリニック

- 奈良県で白内障手術ができるクリニック

- 和歌山県で白内障手術ができるクリニック

- 京都府で白内障手術ができるクリニック

- 大阪府で白内障手術ができるクリニック

- 兵庫県で白内障手術ができるクリニック

- 岡山県で白内障手術ができるクリニック

- 広島県で白内障手術ができるクリニック

- 香川県で白内障手術ができるクリニック

- 福岡県で白内障手術ができるクリニック

- 熊本県で白内障手術ができるクリニック

- 大分県で白内障手術ができるクリニック

- 鹿児島県で白内障手術ができるクリニック

- 沖縄県で白内障手術ができるクリニック

- 白内障手術の不安を解消しよう

- 白内障手術に関するよくある3つの不安に医師が答えます

- 白内障と手術についての気になるあれこれ

- 実現できる視界は多種多様!多焦点眼内レンズについて

- 戻る

- 実現できる視界は多種多様!多焦点眼内レンズについて_TOP

- 黄斑前膜患者の白内障手術と多焦点眼内レンズ

- 糖尿病患者の白内障手術と多焦点眼内レンズ

- 片目だけの白内障手術と多焦点眼内レンズ

- 強度近視の白内障手術と多焦点眼内レンズ

- 多焦点眼内レンズ手術と年齢について

- 多焦点眼内レンズとレーシック

- 多焦点眼内レンズとドライアイ

- 多焦点眼内レンズの入れ替え・やり直し手術

- 多焦点眼内レンズの寿命(耐用年数)とは

- 多焦点眼内レンズによる白内障手術と医療費控除

- 多焦点眼内レンズと高額療養費制度

- 多焦点眼内レンズに慣れるまで

- 多焦点眼内レンズが向かない人

- 3焦点眼内レンズの特徴と代表例

- 多焦点眼内レンズの手術費用はどれくらい?

- ハローグレア現象について

- 多焦点眼内レンズが向いている人

- 多焦点眼内レンズの種類と特徴を詳しく解説

- 運営会社情報

白内障手術で視力は回復する?

白内障手術は、白濁した水晶体を透明な眼内レンズに変えるので、視界は大きく変わります。視界は変わるものの、本当に視力が回復するかは不安。変化に慣れるための期間や手術後の視力変化のリスクについて解説します。

手術で視力は

回復するのか

白内障は目の水晶体が白く濁る病気なので、手術を受けて透明な眼内レンズを挿入すれば、視界はクリアになり、視力は回復するでしょう。

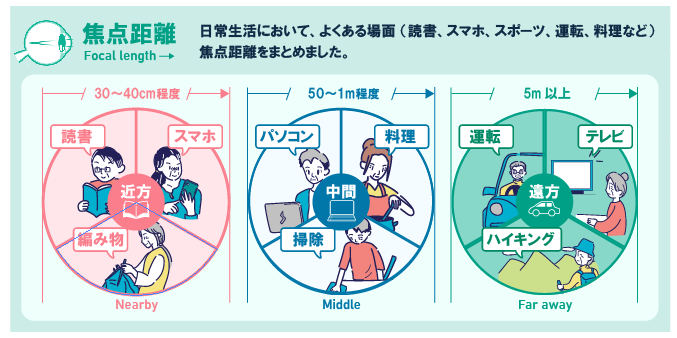

しかし、手術に用いる眼内レンズは人の目とは異なり、ピント調節の自由度がなくなります。視力検査は一定の距離を空けて行うので、視力検査の際に「見えにくい」=「検査時の数値が悪くなった」=「視力が落ちた」と感じる場合も。

これは、近くにピントが合う眼内レンズを挿入した場合に起こる可能性があります。ただ、ピントが合わず見えにくい状態は、メガネを用いて矯正が可能。焦らず眼科に相談し、メガネなどでの調整方法を医師と相談すれば、問題なく生活できるでしょう。

また、視力が「回復する」かどうかは、挿入する「レンズの選び方」が大きく影響をします。

白内障手術のレンズの種類

白内障のレンズは、見える距離に応じて、大きく2種類あります。

- 単焦点レンズ:ピントの合う距離はクリアにみえるが、範囲外を見るには、眼鏡が必要。

- 多焦点レンズ:ピントの合う距離が広いため、眼鏡への依存度が低い。

単焦点レンズか、多焦点レンズかによって、クリアに見える範囲やレンズの値段が変わります。

手術の際は、医師と相談をして、自分の生活スタイルを考慮したうえで、自分に合ったレンズを選びましょう。

回復するまでの期間

白内障手術を受けた後、一般的に翌日から1週間のうちに多くの人が視力の改善を実感するといわれていますが、視力や視界が安定するまでに2か月から3か月と考えるといいでしょう。白内障の手術は、目のレンズに切り込みを入れて白濁したタンパク質を取り除き、眼内レンズを挿入するので、目の傷口が回復するまで見え方は安定しません。

また、白内障の手術に用いる眼内レンズは、必ずしも無色透明ではなく、黄色などの色が少し入っています。これは、紫外線をはじめとする様々な光がそのまま目の奥に届くことを防ぐためで、軽いサングラスのようなものです。

黄色のはいった眼内レンズを目にいれれば、その視界は当然黄色っぽくなりますが、その黄色も時間経過とともに慣れてきて今まで見えていた色と同じようになります。

手術後に視力が落ちることはある?

水晶体は、透明な袋(これを水晶体嚢と言います)に包まれています。

白内障手術では、まずこの袋の前側(前嚢)を丸く切り、その後、濁った水晶体を超音波で細かくして吸い取ります。そして、袋の中に眼内レンズを入れます。

眼内レンズを入れたとき、袋の内側には水晶体の細胞が残こっており、これが袋の後ろ側(後嚢)に広がって、濁ってしまうことがあります。

これが進むと視力が悪くなり、この状態は後発白内障と呼ばれます。

後発白内障は手術後数ヶ月~数年で発症する場合が多いですが、レーザー照射によって回復が可能です。

その他にも、手術後の点眼など、医師の指示通りにしていない場合、細菌感染によって術後眼内炎になり視力が低下する事例もあります。視力の変化を感じたときには、医師への相談が必要です。

白内障手術後にみられる症状

まぶしさや色の変化

白内障手術では、濁っていた水晶体の代わりに透明なレンズを挿入します。そのため、手術直後は光を強く感じたり、景色が以前より白っぽく見えることがあります。通常は時間の経過とともに慣れていき、次第に自然な見え方になっていくため、過度に心配しなくても大丈夫です。

異物感

術後の眼は傷ついている状態なので、しばらくはゴロゴロやチクチクとした異物感が出やすくなります。これは炎症やドライアイが関係していることも多く、医師の指示どおり点眼薬を続けることで落ち着いていく場合がほとんどです。

一過性の眼圧上昇

手術後は眼内に変化が起こるため、一時的に眼圧が上がることがあります。特に高度な白内障があった方や、緑内障の既往がある方は注意が必要です。眼科で定期的に眼圧を測定してもらい、早めに対処することが重要です。

飛蚊症(ひぶんしょう)

もともと存在していた硝子体の濁りが、視界がクリアになったことで強調される場合があります。新しい浮遊物が増えていなければ多くは問題ありませんが、急に数が増えたり、光が見える場合には早めに受診しましょう。

後発白内障

術後数ヶ月から数年後に、レンズを入れた袋が再び濁ることで視界がぼやける場合があります。これは後発白内障と呼ばれ、専用のレーザー治療によって比較的簡単に視力を回復させることが可能です。

眼内レンズの偏位・脱臼

何らかの衝撃や加齢によって、装着したレンズの位置がずれることがあります。視力低下が急に起こる際は、できるだけ早く眼科を受診し、必要に応じて再手術や調整を受けましょう。

嚢胞様黄斑浮腫

黄斑部にむくみが生じる症状で、糖尿病網膜症の既往がある方などはリスクが高まります。視界が歪む、物が見えにくいなどの症状が出た場合は、点眼治療や薬物療法など適切なケアが必要です。

術後眼内炎(感染症)

手術創口から菌が侵入し、深刻な炎症を引き起こすことがあります。予防のためには、処方された点眼薬を決められた回数で続けることが大切です。強い痛みや急激な視力低下を感じたら、ただちに専門医へ連絡しましょう。

白内障手術後の生活

白内障手術後の生活では、視界の改善や色の見え方の変化が期待されますが、同時にいくつかの注意点があります。 以下に、手術前からの主な変化と、術後の生活で留意すべきポイントを紹介します。

術後の生活での注意点

- 目の保護手術後1週間は、目をこすったり押さえたりしないよう注意し、医師の指示があるまで眼帯や保護メガネを着用してください。

- 洗顔・洗髪・入浴術後1週間は洗顔や洗髪、入浴を控え、顔は固く絞ったタオルで拭く程度にとどめてください。

- 運動・仕事復帰軽い家事や散歩などは翌日から可能ですが、重労働や激しい運動は1週間程度控えてください。デスクワークも無理のない範囲で再開し、疲れを感じたら休息を取るようにしましょう。

- 飲酒・喫煙炎症を悪化させる可能性があるため、手術後1週間は飲酒や喫煙を控えてください。

- 点眼薬の使用医師から処方された点眼薬を指示通りに使用し、感染予防と炎症抑制に努めてください。

- 定期検診術後の経過観察として、手術翌日、1週間後、1か月後など、医師の指示に従って定期的に受診し、目の状態を確認してください。

これらの注意点を守ることで、手術後の回復を順調に進め、良好な視力を維持することが期待できます。

白内障手術に関するよくあるご質問

Q1. 白内障手術を受けてどのくらい視力が上がるか?

A. 「濁りが晴れて、世界が明るく鮮やかになる」のが一番の効果です。ただし、最終的な視力は他の目の健康状態にも左右されます。

白内障手術の最も大きな効果は、視界を覆っていた「すりガラス」のような濁りが取り除かれることです。多くの方が手術の翌日から、景色が明るく、色鮮やかになったと感じられます。長年、ゆっくりと進む見えにくさに慣れてしまっていた方ほど、その変化の大きさに驚かれることも少なくありません。

では、運転免許の更新基準である0.7や、1.0といった矯正視力が出るかというと、それは水晶体以外の目の組織、特に光を感じる「網膜」や、脳に情報を伝える「視神経」が健康であるかによります。

例えば、加齢黄斑変性や糖尿病網膜症、進行した緑内障といった病気がすでにある場合、白内障手術で濁りは取れても、それらの病気による視機能の限界を超えて視力が回復することは難しいのです。

また、手術は目にとって一種の生理的なストレスでもあるため、特に糖尿病網膜症など網膜の病気がある方では、術後にその状態が一時的に変化(悪化)することがあります。そのため、手術で白内障の濁りが取れた後も、もともとの目の病気に対する継続的な管理が非常に重要になります。

手術前に詳しい検査を行い、視力回復の現実的な見通しについて医師と話し合うことが、手術結果への満足度を高める上でとても大切です。

Q2. 手術後ぼやける現象の原因は何でしょうか?

A. ほとんどは心配のない一時的なものか、簡単な処置で改善する「後発白内障」です。

手術後に視界がぼやけると不安に感じられるかもしれませんが、その原因の多くは予測されるものです。

手術直後の一時的なぼやけ

これらは、手術に対する体の正常な治癒過程で起こる反応です。

- 角膜(黒目の表面)のむくみ:

手術の刺激で角膜が一時的にむくみ、光が乱反射してぼやけて見えます。処方された点眼薬で数日〜数週間で解消されます。 - 術後のドライアイ:

手術の影響で目が乾きやすくなり、表面が滑らかでなくなることでぼやけが生じます。これも点眼薬で対処します。 - 脳の適応(神経順応):

脳が新しい眼内レンズからの見え方に慣れるまで、ピントが合いにくいと感じることがあります。

これらの初期のぼやけは、多くの場合、1ヶ月ほどで自然に改善していきます。焦らず、医師の指示通りに点眼を続けることが大切です。まれに、これらの初期のぼやけとは別に、術後数週間経ってから網膜の中心部がむくむ「嚢胞様黄斑浮腫」という状態が原因でかすみが出ることがあります。

これも主に点眼薬で治療が可能ですので、気になるぼやけが続く場合は、時期にかかわらず遠慮なく医師にご相談ください。

数ヶ月〜数年後に起こるぼやけ

手術後しばらくはよく見えていたのに、またゆっくりとかすみ始めることがあります。この最も一般的な原因が「後発白内障」です。

これは白内障の再発ではありません。手術の際に眼内レンズを固定するために残した、水晶体の「袋(水晶体嚢)」の後ろ側が、時間とともにすりガラス状に濁ってくる状態です。手術を受けた方のうち、5年以内に約2割の方に生じると言われており、珍しいことではありません。

治療は非常に簡便かつ安全です。外来にて、YAGレーザーという特殊なレーザーを数分間照射するだけで、痛みもなく濁りを取り除くことができます。視力は速やかに回復し、一度治療すれば同じ場所が再び濁ることはありませんのでご安心ください。

Q3. 手術後、近視が進むことはありますか?

A. いいえ、手術が原因で「近視が進行する」ことはありません。

白内障手術で挿入する眼内レンズは、人工物であるため、それ自体の度数が変化することはありません。そのため、手術によって近視が進行するということは起こり得ないのです。

もし患者様が「近視が進んだ」と感じる場合、そのほとんどは「度数ズレ(屈折誤差)」という現象です。これは、手術前に計画した目標の度数と、手術後の実際の度数との間に、わずかなズレが生じることを指します。

例えば、「遠くが裸眼で見えるように」と計画したのに、結果的にわずかに近視寄りになり、遠くが少しぼやけて見える、といったケースです。

このズレは、術前の検査データをもとに計算式で最適なレンズ度数を予測するという、現在の医療技術をもってしても、残念ながら100%完全にはなくすことが難しい現象です。

特に、もともとの近視や遠視が非常に強い方(眼球の長さが標準から外れている方)や、過去にレーシックなどの屈折矯正手術を受けたことがある方(角膜の形状が特殊なため)は、計算の予測精度がわずかに低下し、ズレが生じやすい傾向があります。

万が一、生活に支障が出るほどのズレが生じた場合は、眼鏡での矯正が最も一般的で安全な方法です。気になる場合は医師にご相談ください。

Q4. 手術後のトレーニング方法はあるか?

A. 目を動かすような特別な運動は不要です。最も大切な「トレーニング」は、新しい見え方に脳を慣れさせることです。

術後に必要なのは、筋肉を鍛えるようなトレーニングではなく、脳が新しい視覚情報に適応するのを助ける「神経順応」というプロセスです。

眼内レンズには、元々の水晶体のようなピント調節機能がありません。脳は、全く新しい光学システムからの情報に慣れ、効率よく映像として処理できるようになる必要があります。これは、いわば新しい「視覚の言語」を学び直すようなものです。

神経順応をスムーズにするために

特別な訓練は必要なく、日常生活を送ることが一番のトレーニングになります。

- 焦らず、忍耐強く待つ:脳が適応するには個人差があり、早い方で数週間、長い方では数ヶ月かかることもあります。直後に期待通りの見え方でなくても、焦らないことが肝心です。

- 普段通りに目を使う:読書、テレビ、散歩など、日常の中で様々な距離を見ることで、脳は新しい見え方を学習していきます。

- ピントの合う距離を探す:手元が見えにくいと感じたら、本やスマートフォンを少し離してみるなど、自分が一番見やすい距離を探してみましょう。

特に、遠近両用の多焦点レンズを選ばれた場合、脳は遠くの像と近くの像の情報を同時に受け取り、その時々で見たい距離の像に意識を集中させ、もう一方を自然に無視するという、新しい映像処理の方法を学習します。

この「脳の再学習」には個人差が大きく、数週間でスムーズになる方もいれば、半年ほどかけてゆっくりと慣れていく方もいます。焦らず、リラックスして日常生活を送ることが、脳の順応を助け、最終的な快適な見え方を手に入れるための最も確実な方法です。

まとめ

白内障手術は、水晶体内の白い濁りを除去し、眼内レンズを入れることで、視力の回復が期待できます。

手術を受けた後すぐに視界がクリアになるため、見え方も大きく変わります。手術の傷の回復や視力が安定するまでに、2~3ヶ月程度の期間は必要です。

手術後の見え方について、入れた眼内レンズによって、ピントの合う範囲が異なることは認識をしておくといいでしょう。

手術で入れる眼内レンズによって術後に裸眼でピントが合う範囲が異なります。

白内障手術の後に、裸眼で生活をしたい方は、多焦点眼内レンズを選ぶといいでしょう。

単焦点レンズと多焦点レンズの違いをまず知った上で、クリニックを選ぶようにしましょう。

▼表は横にスクロールできます

| 単焦点レンズ | 多焦点レンズ | |

|---|---|---|

| 特徴 | ピントが合う距離は1点。 近くまたは遠くに合わせて選択する必要があるが、1点を鮮明な画質で見ることができる |

ピントが合う距離は多数。 近くも遠くも見えやすくなり、中には中間距離にピントが合うものも存在する |

| メリット |

・色の濃淡の判別がしやすい ・まぶしさを感じるハロー・グレア現象が起こりにくい |

・眼鏡を外した生活が期待できる ・パソコンやスマホ、スポーツなど、生活上様々なシーンに適応できる視力になる |

| デメリット | ・手術後は眼鏡が必須になる |

・色の濃淡の判別がしづらいことがある ・ハロー、グレア現象が起こりやすい |

| 治療費 | 治療費・レンズ費共に保険が適用 ※レーザー手術の場合は自由診療となる |

【厚労省認可あり】 治療費:保険適用 レンズ費:自由診療 【厚労省認可なし】 治療費・レンズ費共に自由診療 |

| 向いているのはこんな人 |

・費用を抑えたい人 ・画質の鮮明さを重視する人 ・色の濃淡の判別が必要な仕事、趣味を持っている人 |

・できるだけ眼鏡を使いたくない人 ・目に白内障以外の病気がない人 ・完璧を求め過ぎない人 |

単焦点眼内レンズの画像:

画像参照元URL:https://eye-care-clinic.jp/tokyo/treatment-multifocal

画像参照元URL:https://eye-care-clinic.jp/tokyo/treatment-multifocal

多焦点眼内レンズの画像:

画像参照元URL:https://eye-care-clinic.jp/tokyo/treatment-multifocal

画像参照元URL:https://eye-care-clinic.jp/tokyo/treatment-multifocal

多焦点眼内レンズは、裸眼での生活を快適にすることを目指しています。

保険適応外になりますが、

ちょっとしたことでいちいちメガネやコンタクトをしなければいけないことや、作り替えに不便を感じている人は、

多焦点眼内レンズを選ぶことで、メガネやコンタクトを装着する煩わしさから解放されるでしょう。

単焦点レンズか多焦点眼内レンズかの選択だけでなく、眼内レンズには様々な種類があるので、

眼の状態やライフスタイルを踏まえ、医師とよく相談した上で決めることをおすすめします。

監修者情報

写真引用元:アイケアクリニック公式HP(https://eye-care-clinic.jp/doctors)

写真引用元:アイケアクリニック公式HP(https://eye-care-clinic.jp/doctors)年間2000件を超える白内障手術実績を有する「アイケアクリニック」の松本医師。(2023年10月1日調査時点)。患者の「見え方」に対する幅広いニーズに対応するため、20種類以上の多種多様な眼内レンズを用意しています。

その知見の深さから、公式Youtubeチャンネル(※)で、白内障手術や多焦点眼内レンズの正しい情報発信にも取り組まれています。

※公式youtubeチャンネルへ遷移します。

- 経歴

- 獨協医大越谷病院 眼科

- University of Maryland, Department of Ophthalmology, Research Fellow

- University of Washington, Biological Structure, Visiting Assistant Professor

- 獨協医大越谷病院 眼科 准教授

- 獨協医大越谷病院 眼科 緑内障・黄斑・PDT・角膜の各専門外来主任 を歴任